直播與即時互動場景下的CDN關鍵技術

在即時連接主導的數位時代,直播與即時互動已從新穎應用轉變為線上engagement的核心支柱。無論是支援電商直播、全球虛擬課堂還是互動式社交平台,這些場景都需要一套能夠突破地理壁壘與網路限制的無縫內容分发框架。CDN(內容分发網路)正是其中的關鍵基礎設施,它透過協調數據的複雜傳輸流程,實現低延遲、高吞吐量的內容交付。本文將深入剖析高要求場景下CDN的技術基礎,拆解核心技術、最佳化方法與前沿趨勢,解讀現代即時內容分发的底層邏輯。

一、即時場景下CDN的技術架構

面向直播與即時互動的CDN需平衡三大核心挑戰:速度、可擴充性與可靠性。以下將解析實現這一平衡的技術階層。

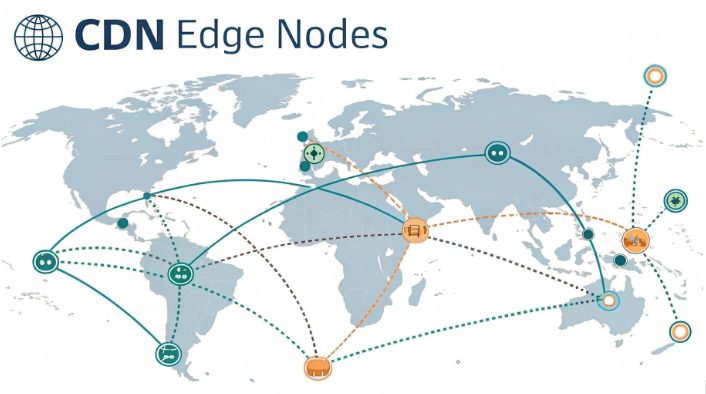

1.1 邊緣運算與節點部署策略

邊緣運算的興起重塑了CDN節點的功能定位,使其從單純的快取端點升級為智慧處理樞紐。現代架構對邊緣能力的應用主要體現在以下方面:

- 地理分散式節點部署:依托穩健的伺服器租用基礎設施,在全球關鍵區域戰略性部署邊緣節點,最大限度縮短使用者與節點的距離。動態負載平衡演算法會持續將流量路由至負載最低的節點,確保流量峰值期間的資源利用率最優化。

- 邊緣層數據處理:節點現已具備即時轉碼能力,可根據設備性能适配影片串流(例如將4K內容降為行動端适配的解析度)。同時,透過精細化的快取機制最佳化HLS/DASH分片儲存,減少來源伺服器負載,提升流量峰值時的快取命中率。

1.2 下一代傳輸協定

傳統基於TCP的協定難以满足即時應用的低延遲需求,創新協定解決方案應運而生:

- QUIC:重構低延遲通訊:基於UDP開發的QUIC協定,透過將TLS交握整合到初始封包交互中,大幅降低連接建立開銷。其自適應壅塞控制機制能動態應對網路波動,相比傳統TCP協定,往返延遲可降低高達30%。

- CDN生態與WebRTC的融合:對於點對點互動場景,WebRTC可實現瀏覽器端直接通訊。CDN透過提供選擇性中繼服務,確保混合式點對點/伺服器架構中的NAT穿透與品質管控,這對直播聊天、螢幕共享等互動式功能至關重要。

1.3 高併發場景下的可擴充基礎設施

支撐數百萬併發連接需要具備韌性的架構基礎:

- 無狀態負載平衡器在分发流量時不依賴工作階段持續性,可支援數千個節點的水平擴充,消除單點故障風險。

- 多層DDoS防護系統在邊緣層過濾惡意流量,同時即時內容審核引擎在符合監管標準的前提下,避免引入不可接受的延遲。

二、效能最佳化:從理論到實踐

真正的技術優勢源於對各架構階層的精細化最佳化。以下將解析如何透過細節調整提升CDN效能。

2.1 網路層最佳化

智慧路由與穩健連接是高效數據傳輸的核心基礎:

- 基於BGP的多宿主策略:透過邊界閘道協定(BGP)聚合多個ISP連接,建構備援路由路徑,保障高可用性與最優流量走向。即時網路分析可動態將流量路由避開壅塞鏈路,減少延遲波動。

- 跨服務商直連:CDN節點與區域ISP之間建立專用私有鏈路,減少公網跳轉次數——這對低延遲跨洲流量尤為關鍵。此類直連鏈路能同時提升吞吐量與可靠性,满足延遲敏感型應用需求。

2.2 應用層增強

使用者體驗的優劣取決於應用層毫秒級的最佳化效果:

- 自適應碼率串流演算法:機器學習模型即時分析網路狀況,動態調整影片解析度與幀率,確保頻寬波動場景下的流暢播放。透過對後續串流分片的預測性預載入,最大限度減少緩衝延遲。

- 首位元組延遲最佳化:採用DNS快取預熱、TLS交握流程最佳化(如使用TLS 1.3協定與0-RTT特性)等技術,顯著縮短初始載入時間。同時,透過邊緣側嵌入關鍵資源(HTML/CSS),降低對來源伺服器的依賴,加速內容交付。

2.3 內容驅動的智慧快取

現代CDN藉助數據分析實現個人化高效分发:

- AI驅動演算法可識別新興熱門內容,並在流量峰值到來前主動將其快取至各邊緣節點,減少來源伺服器負載,提升回應速度。

- 針對設備特性的自訂化最佳化(如為行動端調整GOP大小、為高階顯示器啟用HDR),確保不同終端設備均能獲得一致的播放品質,提升使用者滿意度。

三、案例解析:真實場景落地實踐

以下將透過兩個高要求的真實場景,解析上述技術的實際應用效果。

3.1 全球電商直播平台

某服務數百萬併發觀眾的跨境零售平台案例:

- 依托關鍵市場高效能的伺服器租用資源建構區域邊緣集群,透過在地化內容儲存與智慧路由,將北美地區的首屏載入時間縮短40%。

- 為直播產品演示、即時問答等互動功能自訂WebRTC信令路徑,即使在流量峰值期間,仍能維持200毫秒以內的延遲,保障流暢的使用者互動體驗。

- 落地成果:緩衝錯誤發生率降低65%,平均工作階段時長提升30%,直接推動轉換效率提升。

3.2 國際虛擬教育平台

某為全球使用者提供直播課程的教育科技企業面臨的獨特挑戰及解決方案:

- 多區域節點同步配合自動故障移轉機制,實現99.99%的服務可用性,即使在區域網路中斷時,仍能維持教學連續性。

- 採用混合FEC/ARQ錯誤校正方案,在高封包遺失環境(如偏遠地區的衛星網路)中保障音影片品質,確保學習過程不中斷。

- 落地成果:平均連接時間縮短35%,串流服務可靠性達99.8%,為跨時區課堂的穩定開展提供關鍵支撐。

四、未來方向:技術前緣與趨勢

即時互動場景下CDN的演進主要受兩大因素驅動:技術創新與應用場景拓展。

4.1 塑造未來的前沿技術

AI與網路領域的突破正重新定義CDN的能力邊界:

- AI驅動的自治系統:機器學習模型對流量模式的預測準確率已超過95%,可支援前瞻性資源分配與容量規劃。自動故障偵測系統能在數秒內識別並解決邊緣節點問題,減少人工干預與停機時間。

- 5G與MEC的融合:5G網路部署結合多存取邊緣運算(MEC),將CDN節點部署到行動網路邊緣,更貼近終端使用者。這種協同效應可實現10毫秒以內的端對端延遲,為AR/VR、觸覺網際網路等新興應用提供關鍵支撐。

4.2 新興應用場景與挑戰

隨著數位體驗向沉浸式方向發展,CDN需适配新的需求場景:

- 元宇宙基礎設施需求:需支援數千使用者即時同步的虛擬世界,要求CDN具備分散式架構,能以毫秒級精度處理大規模狀態更新,確保全球使用者獲得一致的體驗。

- 沉浸式媒體傳輸:8K VR串流等大頻寬應用(單使用者頻寬需求超100Mbps),需要先進的動態自適應串流協定與邊緣側渲染技術,降低用戶端處理壓力,保障流暢播放。

五、結語:建構即時連接的基礎設施

CDN技術與直播、即時互動的融合,是分散式系統工程領域的重要里程碑。從具備智慧轉碼能力的邊緣節點,到AI最佳化的路由演算法,每一個元件都是規模化解決複雜技術難題的見證。隨著應用向更高沉浸度、更廣覆蓋範圍發展,CDN將成為連接技術潛力與無縫使用者體驗的核心基礎設施。

對技術團隊而言,關鍵在於平衡核心原則(靠近性、備援性、智慧性)與持續創新。透過採用下一代協定、借力邊緣運算、優先推進數據驅動的最佳化,企業可建構既能满足當前需求,又能應對未來沉浸式數位場景的CDN生態。即時連接的未來正在當下建構——它具備分散式特性、智慧驅動能力,並能以使用者期望的速度交付服務。